新築一戸建ての購入は、多くの人々にとって人生で最も大きな投資の一つであり、夢の実現でもあります。

しかし、引き渡された住宅に「瑕疵(かし)」、すなわち欠陥や不具合が存在する可能性はゼロではありません。本記事では、新築一戸建てにおける瑕疵の法的定義、種類、関連法規、そして瑕疵が発見された場合の具体的な対処法までを網羅的に解説し、購入者が安心して住まいを確保できるよう、その知識と予防策を提供することを目的としています。

そもそも「瑕疵」とは?

「瑕疵」という言葉は、一般的には「傷」や「欠点」を意味する用語として理解されています。しかし、法律の世界ではより具体的な意味合いを持ち、特に不動産取引においては、「売買の目的物が通常備えるべき性質や品質を欠いている状態」を指します。新築一戸建ての場合、これは「住宅として備えるべき性質(品質)を欠いている状態」を意味し、建物の構造、設備、または周辺環境に何らかの問題があることを示唆します。

民法改正による「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」への変更とその意味

日本の民法は2020年4月1日に改正され、それまでの「瑕疵担保責任」という概念が「契約不適合責任」へと変更されました。この改正は、旧民法において「瑕疵」の具体的な意義が条文上不明確であったため、判例法理で確立されてきた「目的物が契約に適合していないこと」という解釈を明文化し、より詳細な規定を設けることを目的としています。

「契約不適合責任」とは、売買契約や請負契約において、引き渡された目的物の種類、品質、数量が契約の内容に適合しない場合に、売主(または請負人)が負う責任を指します。この変更は、単なる用語の置き換え以上の意味を持ちます。

以前は、住宅に「欠陥」があるかどうかが客観的な基準で問われがちでしたが、現在では「契約で合意した内容と異なる点があるか」という点がより重視されます。

例えば、たとえ一般的に安全とされる住宅性能であっても、請負契約で定めた耐震性能や省エネ性能の基準より低かった場合、それは契約不適合とみなされる可能性があります。

このことは、住宅の購入者にとって、契約書に記載された内容が極めて重要であることを示しており、契約書に明記された仕様や性能が満たされているかどうかが、問題発生時の法的判断の基礎となります。

重要な変更点として、旧「瑕疵担保責任」では、売主に責任がない瑕疵の場合でも損害賠償義務が発生する可能性がありましたが、新「契約不適合責任」では、売主に帰責事由(過失など)がない場合には損害賠償義務を負わないと明確化されました。

(買主の追完請求権)

民法第五百六十二条

「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。」

同条2項

「前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。」

この規定は、売主の責任の範囲をより明確にするものです。しかし、損害賠償以外の追完請求(修補など)や代金減額請求については、買主に帰責事由がある場合を除き、売主に帰責事由がなくても責任を負うことになります。これは、売主が、契約内容に適合しない物を引き渡した以上、その不適合を是正する責任を負うという考えに基づいています。

また、損害賠償の範囲も拡大され、旧法で認められていた「信頼利益」(契約が有効であると信頼したために失った利益)に加えて、要件を満たせば「履行利益」(契約が履行されていれば得られたはずの利益)まで請求できるようになりました。

この変更は、買主が契約通りに引き渡しを受けていれば得られたであろう利益まで賠償請求の対象となる可能性を示しており、買主の保護が強化された側面があると言えます。ただし、履行利益の請求には売主の帰責事由が必要となるため、買主は損害賠償を求める際に、売主の過失や契約違反の事実を立証する必要があることを理解しておくべきです。

新築一戸建ての瑕疵の種類と具体例

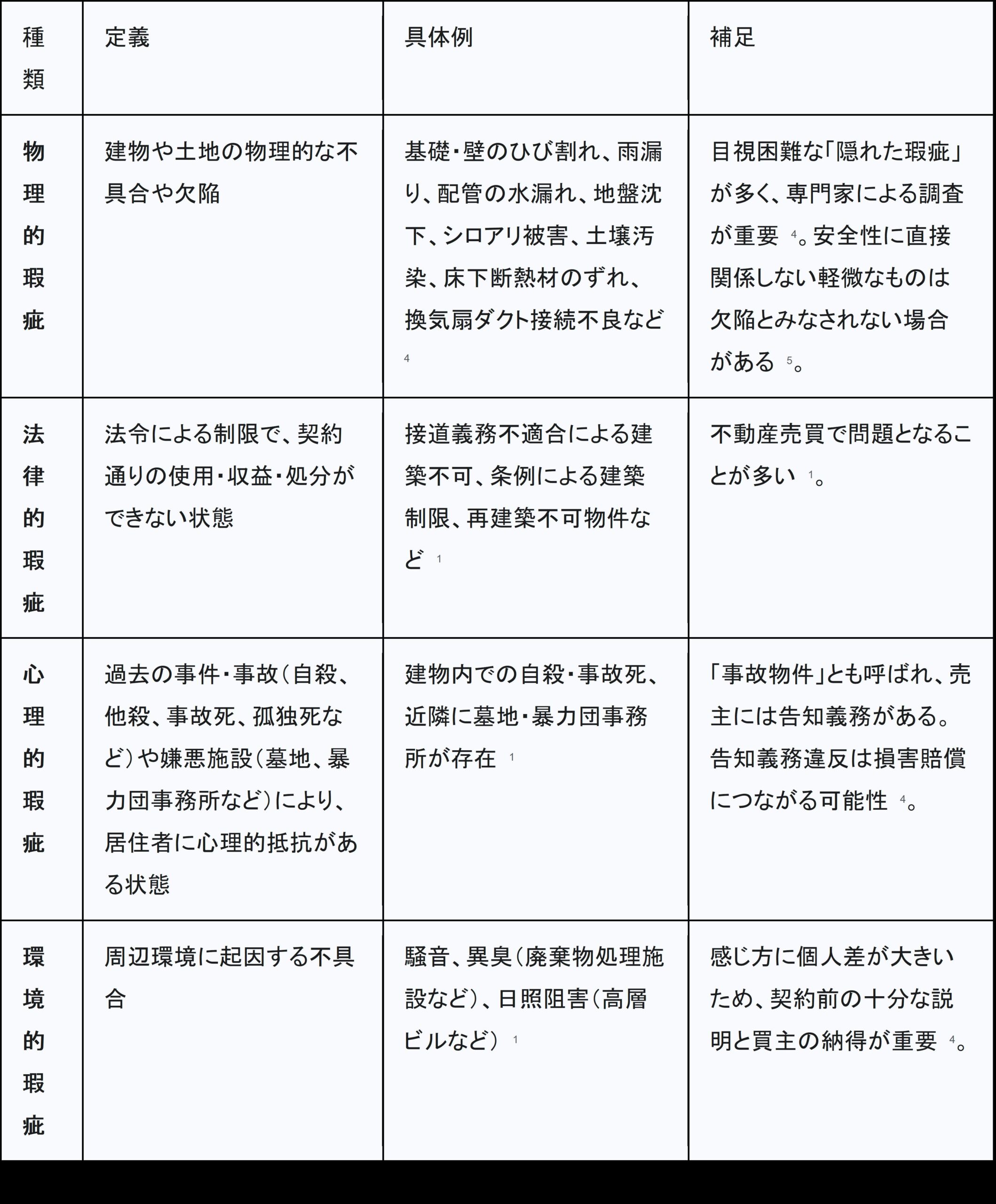

新築一戸建てにおいて問題となる「瑕疵」は、その性質に応じて主に以下の4種類に分類されます。これらの分類は、特に不動産の売買契約において頻繁に問題となる点です。

物理的瑕疵

文字通り、建物や土地の物理的な不具合や欠陥を指します。これは、目視で確認できるものから、専門家による詳細な調査で特定できる「隠れた瑕疵」まで多岐にわたります。

〇構造上の欠陥

基礎や壁のひび割れ(特に構造に影響を与えるもの)、小屋裏における構造欠陥(金物の未取付け、構造体の不適切な切り欠き)などがあります 。これらの問題は建物の強度や安全性に直結し、重大なリスクを伴います。

〇水漏れ・雨漏り

屋根からの雨漏り、配管の接続不良やつまりによる床下への水漏れなどが挙げられます。水漏れはカビの発生や木材の腐朽につながり、建物の耐久性を著しく損なう可能性があります 5。

〇地盤沈下

建物全体の傾きや基礎のひび割れ、構造材の傾きを引き起こす地盤の問題です。

〇土壌汚染

土地に有害物質が残留している状態も物理的瑕疵に該当します。

〇その他

シロアリ被害、床下断熱材のずれやたわみ、換気扇ダクトの接続不良(小屋裏や天井裏への湿気侵入)などがあります。壁紙の剥がれなど、安全性に直接関係しない軽微な不具合は、一般的に欠陥住宅には該当しないと判断されることがあります。

物理的瑕疵の中には、外見からは容易に判断できない「隠れた瑕疵」が多く存在します。例えば、小屋裏の構造欠陥や配管の接続不良による水漏れは、通常の生活では気づきにくく、定期点検や異臭、カビの発生といった間接的な兆候によって初めて発覚することが少なくありません。このような物理的な問題は、専門的な知識と検査機器がなければ発見が困難であり、買主が自力で全てを把握することは現実的ではありません。そのため、購入前に専門家による詳細な調査を行うことが、将来的な高額な修繕費用や精神的ストレスを回避するために不可欠となります。

法律的瑕疵

法令による制限によって、目的物である住宅や土地が、契約で予定された通りの使用・収益・処分ができない状態を指します。

〇具体例

・建物を建てるために土地を購入したが、建築基準法上の接道義務を満たさないため、そもそも建物を建築できないケース 。

・購入した土地が、特定の条例によって特定の種類の建物(例:高層ビル)の建築が禁止されているケース。

・再建築不可物件や、容積率・建ぺい率の制限により希望する規模の建物が建てられない場合なども該当します。

心理的瑕疵

物件の敷地内や建物内で過去に発生した事件や事故(自殺、他殺、事故死、孤独死など)や、物件の近隣に墓地、暴力団事務所など、居住者に心理的な抵抗やストレスをもたらす可能性のある事象を指します。

これらの物件は「事故物件」とも呼ばれ、売主には契約前に買主へこれらの事実を告知する義務があります。告知を怠った場合、損害賠償責任を問われる可能性があります。心理的瑕疵は、その性質上、個人の感じ方に大きく依存する部分がありますが、過去の客観的な事実に基づいて判断されるため、売主による適切な情報開示が求められます。

環境的瑕疵

物件そのものではなく、その周辺環境に起因する瑕疵を指します。

〇具体例

・物件の近隣に、ひどい騒音を発生させる施設(工場、幹線道路、鉄道など)や住人がいる場合。

・物件の近隣に廃棄物処理施設が存在し、日常的に異臭がする場合。

・物件の近隣に非常に高いビルが建ち、終日にわたって日照が阻害される場合。

環境的瑕疵は、その感じ方に個人差が大きいため、契約前に売主から買主へ十分に説明し、買主が納得した上で契約を進めることが一般的です。物理的瑕疵や法律的瑕疵が客観的な基準で判断されるのに対し、心理的瑕疵や環境的瑕疵は、買主の主観的な受け止め方が大きく影響します。この主観性の違いは、紛争解決の際に問題の立証を困難にする可能性があります。

そのため、売主はこれらの瑕疵について事前に十分な説明を行い、買主が納得した上で契約を締結することが、後のトラブルを避ける上で極めて重要です。買主側も、現地を様々な時間帯に訪問したり、周辺住民に話を聞いたりするなど、積極的に情報を収集し、自身の感覚で許容できる範囲であるかを確認することが求められます。

表1:瑕疵の種類と具体例

新築一戸建てにおける法的責任の枠組み

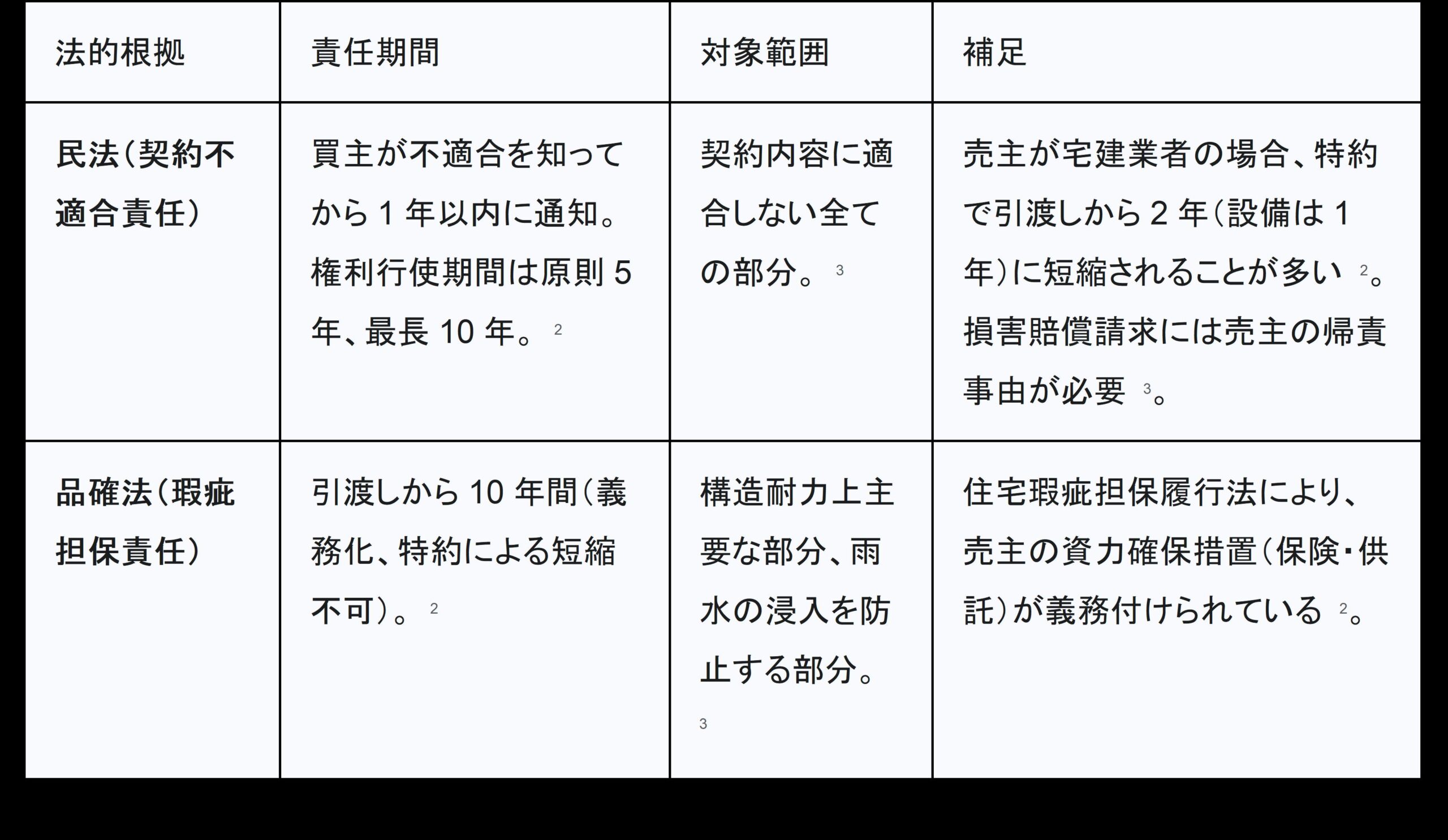

新築一戸建ての瑕疵に関する法的責任は、主に民法、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)、そして住宅瑕疵担保履行法という複数の法律によって多層的に規定されています。

この複雑な法的枠組みは、買主を保護するためのセーフティネットとして機能しています。

民法に基づく「契約不適合責任」の概要

民法上の契約不適合責任は、引き渡された新築一戸建てが契約の内容に適合しない場合に、売主が負う基本的な責任です。

責任の対象と期間

買主は、契約不適合の事実を知ってから1年以内に売主等にその旨を通知しないと、損害賠償請求などの権利を失う可能性があります(通知義務の期間制限)。

これは、瑕疵の発見から迅速な対応を促すための規定です。

ただし、新築住宅の「構造耐力上主要な部分」や「雨水の浸入を防止する部分」に関しては、後述する品確法により10年間の瑕疵担保責任が義務付けられており、この期間は特約によって短縮することはできません。

上記以外の不具合や欠陥(例えば、内装の軽微な不具合や設備の故障など)については、民法上の契約不適合責任が適用されます。この場合の責任行使期間は、契約時の特約で「目的物の引き渡しから2年(住設備機器に関しては1年)」とされることが多いです。売主が宅地建物取引業者である場合、この期間を「契約不適合を知った時から1年より短くする特約」を付けることが認められています。

この「知ってから1年以内」という通知義務は、買主にとって極めて重要な期限です。

たとえ品確法で10年間の保証対象となる主要構造部分に重大な欠陥が見つかったとしても、その欠陥を知ってから1年以内に売主への通知を怠れば、買主は請求権を失う可能性があります。この規定は、問題の早期発見と解決を促すとともに、時間の経過による証拠の散逸や責任の所在の不明確化を防ぐ目的があります。

買主は、10年保証という期間に安堵するだけでなく、不具合を発見した際には速やかに、かつ正式な方法で売主に通知する意識を持つ必要があります。

買主が請求できる権利

新築一戸建てに契約不適合が認められた場合、買主(施主)は売主(施工業者)に対して、以下の4つの方法で責任を追及できます。これらの権利は民法第562条から第564条、第559条、第415条第1項、第541条、第542条に基づいています。

・建物の修補請求(追完請求)

最も一般的な請求で、瑕疵のある建物を契約内容に適合するよう修理するよう求める権利です。

・代金の減額請求

修補が不可能であったり、売主が修補に応じなかったりする場合などに、瑕疵によって建物の価値が下がった分、代金の減額を請求する権利です。

・損害賠償請求

瑕疵によって生じた損害(修補費用、仮住まい費用など)に対する賠償を請求する権利です。

改正民法では、売主に帰責事由がある場合、契約が履行されていれば得られたはずの利益(履行利益)まで認められる可能性があります。

・契約の解除

瑕疵が重大で、契約の目的(例えば、安全に居住すること)を達成できない場合に、契約自体を解除する権利です。

品確法(住宅品質確保の促進等に関する法律)による特則

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」、通称「品確法」(2000年4月施行)は、新築住宅の売主等に対し、住宅の引き渡しから10年間の瑕疵担保責任を義務付けています。

新築住宅の10年間保証義務の対象範囲

この10年間の保証義務の対象範囲は、住宅の安全と耐久性に関わる特に重要な部分に限定されています。具体的には、「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」です。

「構造耐力上主要な部分」とは、住宅の自重、積載荷重、積雪、風圧、土圧、水圧、地震などの振動や衝撃を支える部分を指します。具体的には、住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、筋かいなどの斜材、床板、屋根板、はりやけたなどの横架材が含まれます。

「雨水の浸入を防止する部分」とは、住宅の屋根や外壁(仕上げ・下地を含む)、屋根・外壁の開口部に設ける戸や窓枠、その他の建具(サッシなど)、そして雨水を排除するために住宅内に設置される排水管のうち、屋根や外壁の内部、または屋内にある部分を指します。

特約による期間短縮の制限

品確法で定められた10年の責任期間は、買主(施主)に不利となるような特約による短縮が一切認められていません。例えば、引き渡しから1年や2年など、10年よりも短い期間で責任追及を制限する特約は無効となります。ただし、売主と買主の合意があれば、この責任期間を20年以内に延長する特約を付けることは可能です。

住宅瑕疵担保履行法による資力確保措置

「住宅瑕疵担保履行法」は、品確法で義務付けられた新築住宅の10年間の瑕疵担保責任が、万が一売主の倒産などによって履行されない事態に備え、買主が確実に補修を受けられるようにするための法律です。

この法律により、新築住宅の売主(建設業者や宅地建物取引業者)には、「資力確保措置」として以下のいずれかの対応が義務付けられています。

住宅瑕疵保険(新築住宅かし保険)への加入: 最も一般的な方法で、保険法人が保険金(補修費用など)を支払うことで、売主が倒産した場合でも、買主は直接保険会社から保険金を受け取って補修を行うことができます。

保証金の供託

売主等が法務局などに保証金を預け入れ(供託)し、買主はそこから補修費用などを受け取ることができます。

売主等がどちらの資力確保措置を講じているかは、契約前に行われる重要事項説明で必ず説明されるため、買主はこれを十分に確認する必要があります。資力確保措置の義務を負うのは、注文住宅の請負人である建設業者、または分譲住宅の売主である宅地建物取引業者です。

これらの法律は、日本の新築住宅購入者に対して、重層的な保護を提供しています。民法が契約不適合の一般的な原則を定める一方で、品確法は住宅という特殊な財産に対して、特に重要な部分の長期保証を義務付け、その期間短縮を禁じることで、買主の権利を強化しています。

さらに、住宅瑕疵担保履行法は、売主の倒産という最悪のシナリオにおいても、買主が補修費用を確保できる仕組みを義務付けることで、実効性のあるセーフティネットを構築しています。

この多層的な法的保護は、住宅購入という大きな決断における買主の不安を軽減し、安心して住まいを取得できる環境を整備することを意図しています。しかし、この保護が万能ではないこと、特に品確法の10年保証が適用される範囲が限定的であること、そして民法上の「知ってから1年以内」という通知義務が全ての瑕疵に適用されることを理解しておくことが、買主の権利を最大限に活用するために不可欠です。

表2:新築住宅の法的責任期間と対象範囲

瑕疵リスクを軽減するための予防策

新築一戸建ての購入において、瑕疵に関するトラブルを未然に防ぐための予防策は極めて重要です。購入後の紛争解決は時間も費用もかかるため、事前の対策が最も効果的です。

信頼できる施工会社・売主の選定と実績確認

新築一戸建ての購入において、最も基本的な予防策は、信頼性と実績のある施工会社や売主を選ぶことです。

注文住宅の場合

依頼を検討している施工会社の過去の建築実績や、実際にその会社で建てた人の口コミ、評判を徹底的に確認しましょう。複数の会社から見積もりを取り、価格だけでなく、提案内容、担当者の対応、保証体制などを比較検討することで、信頼性の高いパートナーを見つけることができます。

建売住宅・新築マンションの場合

販売会社や施工会社の過去のプロジェクト実績、インターネット上の口コミや評価サイトを調べることで、その企業の信頼性や提供する住宅の品質レベルを把握できます。

豊富な施工実績でいえば、タクトホームがおすすめです。

1982年の創業以来40年にわたり、累計59,000棟以上の分譲実績を持っており、特に

東京エリアの新築一戸建てが豊富です。これまで多くの住宅を手掛けてきた経験とノウハウが、品質の高い家づくりに繋がっています。公式ウェブサイトや分譲地のページには、実際に建築された住宅の「施工ギャラリー」が掲載されていることが多く、これにより、デザインや間取り、設備など、実際の住まいを具体的に確認することができます。これにより、購入前のイメージと実際の完成形とのギャップを減らし、安心感に繋がります。

契約前の重要事項確認と保証内容の徹底理解

契約書は、万が一問題が発生した際の最も重要な根拠となります。

契約内容を曖昧にせず、細部にわたって明確にすることが不可欠です。特に、あらかじめ不備があることが分かっている物件(例:隣地との境界があいまいな土地など)については、その不備についても契約書に明確に記載させることが重要です。

契約不適合責任などの保証内容をしっかりと確認し、どのような問題が発生した場合に、どのような対応が期待できるのかを理解しておく必要があります。建築会社ごとに保証内容が異なるため、契約書に記載された保証範囲、期間、欠陥が発見された場合の具体的な対応方法、修繕費用の負担区分について、疑問点がなくなるまで確認しましょう。

新築住宅では、内装や設備など、品確法の10年保証対象外の部分に不具合が見つかった場合に備え、売主との間で「アフターサービス契約」を結ぶのが一般的です。契約時に渡される「アフターサービス規準」に、部位ごとの修理期間が定められているため、これを必ず確認しておきましょう

2。住宅瑕疵担保履行法に基づき、売主等が「住宅瑕疵担保責任保険」に加入しているか、または「保証金供託」をしているかについても、重要事項説明の際に必ず確認すべき項目です。

引渡し前の内覧会でのチェックポイント

住宅の引き渡し前に行われる内覧会は、買主が自ら最終チェックを行う貴重な機会です。

この際、外観や内装の美しさだけでなく、基礎、配管、電気配線などの「見えない部分」にも注意を払うことが重要です。具体的には、壁や床のひび割れ、建具の開閉、水回りの水圧や排水、コンセントの動作などを確認します。自分で全ての箇所を細かくチェックすることに不安がある場合は、住宅の専門家であるホームインスペクターに同行を依頼し、専門的な視点から不具合をチェックしてもらう方法が非常に有効です。

第三者機関による住宅診断(ホームインスペクション)の活用とその最適なタイミング

新築住宅の購入に際して、第三者機関による住宅診断(ホームインスペクション)の活用が強く推奨されています。

過去の調査では、新築住宅であっても、引き渡し時点でおよそ30~40%の物件に補修を検討すべき箇所が存在することが明らかになっています。この発生率は経年とともに上昇し、築10年以上の物件では約60%に達するとされています。

この事実は、新築であるというだけで完璧な住宅が保証されるわけではない現実を示唆しており、事前の専門的な確認の重要性を浮き彫りにします。

ホームインスペクションとは、雨漏り、シロアリ被害、建物の傾きなどの劣化状況や、新築時の施工不良について、建物に精通した専門家であるホームインスペクターが客観的な立場で診断するサービスです。診断結果に基づき、改修すべき箇所の特定、改修の時期、おおよその費用などの具体的なアドバイスも提供されます。物件価格の約0.2%程度の費用追加で、将来的な大きなリスク(高額な修繕費用や精神的ストレス)を回避できるため、非常に費用対効果の高い予防策と言えます。

新築住宅の場合、ホームインスペクションを実施する最も推奨されるタイミングは「申込み後~契約前」です。この時期であれば、もし重大な瑕疵が発見された場合でも、契約を締結する前に売主との交渉(修補要求、価格交渉、または契約撤回)を行うことが可能となり、買主の立場が最も有利になります。契約締結後に重大な瑕疵が発覚した場合、買主はすでに法的な拘束を受けているため、交渉の余地が狭まり、紛争解決がより複雑になる傾向があります。

契約前のインスペクションは、買主が潜在的なリスクを把握し、それに基づいて購入の意思決定を行うための強力な情報源となります。他のタイミングでも実施は可能ですが、買主の選択肢が狭まるなどの注意点があります。

この戦略的なタイミングでのインスペクションは、単なる確認行為に留まらず、買主の交渉力を最大化し、予期せぬ負債から自身を守るための重要なリスク管理ツールとして機能します。

万が一瑕疵が発見された場合の対処法

予防策を講じたにもかかわらず、万が一新築一戸建てに瑕疵が発見された場合でも、適切な手順を踏むことで、その責任を追及し、問題を解決することが可能です。

瑕疵発見時の初期対応と証拠保全の重要性

新築一戸建てで瑕疵を発見した場合、まずは冷静になり、その状況を正確に記録することが極めて重要です。

証拠保全

瑕疵の状況を詳細に写真や動画で撮影し、発見日時、具体的な症状、影響範囲、周囲の状況などを詳細にメモしておきましょう。可能であれば、定規などを当ててひび割れの幅を記録するなど、客観的な証拠を残すことが後の交渉や請求において非常に有利に働きます。

施工会社への連絡

証拠を保全したら、まずは施工会社または売主(不動産会社)に連絡し、瑕疵の状況を伝え、対応を求めましょう。施工会社を通さずに買主が独自に修繕を行ってしまうと、その後のアフターサービスや保証を受けられなくなる可能性があるため、注意が必要です。施工会社が誠実に対応しない場合に備え、やり取りは書面(内容証明郵便など)やメールなど、記録が残る形で行うことを推奨します。

専門家(施工会社、弁護士、建築士など)への相談

施工会社や売主との直接交渉で解決に至らない場合、または対応に不満がある場合は、第三者の専門家への相談を検討しましょう。

建物調査の実施

施工会社が対応しない場合、欠陥箇所を客観的に明らかにし、法律に基づいて責任を追及するために、第三者機関に建物調査を依頼することが不可欠です。建物調査には「建物状況調査」と「ホームインスペクション」の2種類がありますが、将来起こりうる不具合まで見つけ出し、適切なメンテナンス計画を立てるには、より詳細なホームインスペクションでの調査が推奨されます。

この調査報告書は、後の交渉や法的請求の強力な証拠となります。建設瑕疵は専門的な知識を要する複雑な問題であり、単なる目視や素人判断ではその原因や範囲、影響を正確に特定することは困難です。専門家による客観的な調査報告書は、売主との交渉において説得力を持ち、紛争解決機関や裁判所において強力な証拠として機能します。

この専門的な証拠収集は、買主の主張の信頼性を高め、円滑な解決への道を開く上で不可欠なステップとなります。

弁護士への相談

法律的な権利行使や交渉、訴訟の可能性を検討する場合は、不動産や建築紛争に詳しい弁護士に相談することが最も適切です 6。弁護士は、法的な観点から最善の解決策をアドバイスしてくれます。

公的相談窓口

消費者ホットライン(電話番号:188)や住まいるダイヤル(電話番号:0570-016-100または03-3556-5147)など、公的な相談窓口も利用できます。これらの窓口では、トラブル解決のための初期アドバイスや、適切な専門機関の紹介を受けることができます。

契約不適合責任に基づく請求手続きの詳細

建物調査によって瑕疵が客観的に明らかになったら、買主は民法および品確法に基づき、売主に対して契約不適合責任を追及できます。前述の通り、請求方法には「追完請求(修補請求)」、「代金減額請求」、「損害賠償請求」、「契約解除」があります。

重要な通知義務

買主は、契約不適合の事実を知ってから1年以内に売主等にその旨を通知しなければ、これらの権利を失う可能性があります。この通知は、内容証明郵便など、送付した事実と内容が証明できる形で行うことが重要です。この「知ってから1年以内」という通知義務は、買主にとって見過ごされがちな、しかし極めて重要な期限です。

品確法による10年間の保証期間があるからといって、不具合を発見してから長期間放置してしまうと、この通知義務の期間制限に抵触し、せっかくの権利を行使できなくなる危険性があります。

この規定は、買主に対し、不具合を認識した時点で速やかに、かつ正式な形で売主へ連絡を取ることを促すものであり、その後の紛争解決プロセスを円滑に進めるための第一歩となります。

住宅瑕疵保険の活用と保険金請求の流れ

万が一、売主である建設業者や宅地建物取引業者が倒産してしまった場合でも、買主は住宅瑕疵担保履行法に基づく「住宅瑕疵保険」または「保証金の供託」によって保護されます。

売主が住宅瑕疵保険に加入している場合、買主は保険法人に直接保険金を請求することができます。住宅瑕疵保険が付された住宅であれば、保険法人を通じて電話相談、専門家相談、さらには紛争処理(住宅紛争審査会など)のサービスを利用できる場合があります。

保険金の支払対象となるのは、品確法で定められた「構造耐力上主要な部分」や「雨水の浸入を防止する部分」に関する補修費用や、瑕疵調査費用、さらには転居や仮住まいに必要な費用などが含まれることがあります。この保険制度は、売主の経営状況に左右されずに買主が補修を受けられるという点で、極めて重要な安全弁となります。

結論

新築一戸建てにおける「瑕疵」は、単なる物理的な欠陥に留まらず、法律的、心理的、環境的な側面を含む多岐にわたる問題であり、その法的責任の枠組みは民法、品確法、住宅瑕疵担保履行法によって重層的に構築されています。特に、2020年の民法改正により「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」へと変更されたことは、契約内容の重要性を一層高めるものとなりました。

買主は、新築住宅の購入に際し、以下の点を深く理解し、実践することが不可欠です。

第一に、予防策の徹底です。

信頼できる施工会社・売主の選定、契約前の重要事項と保証内容の徹底的な確認、そして何よりも第三者機関による住宅診断(ホームインスペクション)の活用は、潜在的な瑕疵リスクを大幅に軽減する上で最も効果的な手段です。特に、ホームインスペクションを「申込み後~契約前」の段階で実施することは、買主の交渉力を最大化し、不測の事態から自身を守るための戦略的な行動となります。

第二に、法的枠組みの理解です。

新築住宅には品確法に基づく10年間の保証が義務付けられていますが、これは「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」に限定されます。その他の瑕疵については民法上の契約不適合責任が適用され、買主が不適合を知ってから1年以内に売主へ通知する義務があることを認識しておく必要があります。この「1年以内の通知」は、たとえ10年保証の対象となる重大な瑕疵であっても、権利を行使するための重要な期限となります。

第三に、問題発生時の適切な対処です。

万が一瑕疵が発見された場合、まずは冷静に状況を記録し、速やかに売主へ連絡することが重要です。売主の対応が不十分な場合は、第三者機関による建物調査を実施し、客観的な証拠を確保することが、その後の交渉や法的請求において決定的な役割を果たします。また、売主が倒産した場合でも、住宅瑕疵保険や保証金供託制度によって買主が保護される仕組みがあることを理解しておくことで、安心して問題解決に取り組むことが可能となります。

新築一戸建ての購入は、大きな喜びとともに、予期せぬリスクを伴う可能性もあります。

本報告書が提供する知識と具体的な対処法が、住宅購入者が自身の権利を理解し、賢明な判断を下すための一助となり、安心して理想の住まいを手に入れるための羅針盤となることを期待します。